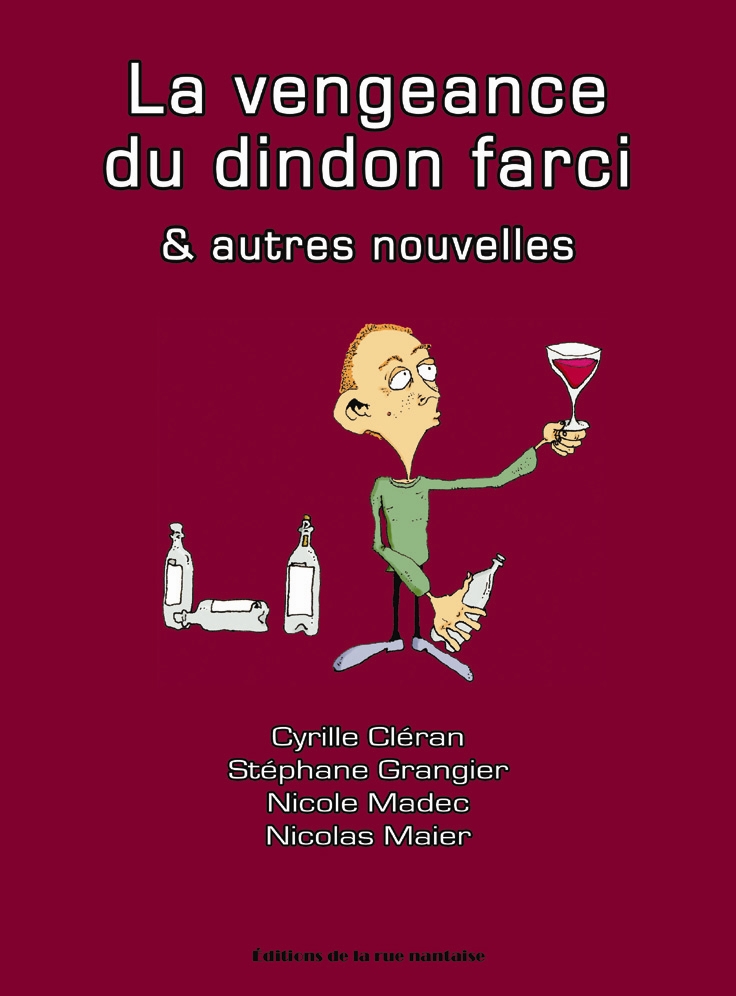

Recueil collectif de nouvelles écrites par Cyrille Cléran, Nicolas Maier, Nicole Madec et Stéphane Grangier, La vengeance du dindon farci ne déroge pas au genre. Les surprises y sont nombreuses, savoureuses et servies à température ambiante.

120 pages, 17 × 23 cm - Couverture illustrée par Srï - Imprimé en Bretagne © août 2009

15 euros

ISBN : 978-2-9532609-3-9

Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication

Sommaire

Stéphane Grangier : « La vengeance du dindon farci » et « Critique de la raison pure »

Nicole Madec : « La femme et le robot » et « Détournement de majeure »

Cyrille Cléran : « Mon cousin Jack » et « Le petit peureux »

Nicolas Maier : « Nouvelle inattendue » et « 7 impasse des feuilles volantes »

EXTRAIT : « La vengeance du dindon farci » par Stéphane Grangier

Perçois le vent.

Pressens le froid.

Bougerai pas de la cheminée aujourd’hui, j’en ai décidé ainsi.

Pourront faire ce qu’ils veulent, me traîner pieds et poings liés vers la table du renoncement fatal, de la réconciliation imbécile, me fourrer une dinde au fond du gosier ou une poularde dans le cul, je ne rentrerai pas dans leur jeu. Pas question.

Plutôt crever. Plutôt avancer vers les flammes et en finir. Et tout de suite.

Comme ça, quand mon corps grésillera dans les flammes ondulantes, formant moult cloques sur cette peau claire et vidée de sa substance d’avoir trop aimé aveuglément, je n’aurai plus à choisir.

Entre moi ou eux. Entre ma liberté et leurs convenances. Entre mon petit cul et le neurone global qui les relie et qu’ils s’échinent à piétiner. Bêtement.

Dans une demi-heure environ, une des branches merdiques de l’arbre généalogique se permet de ramener sa suffisance dans ma maison à moi. Il y a une heure ma mère a commencé :

- Va mettre tes beaux vêtements ! elle m’a dit.

Instantanément, activant une mimique calibrée dont l’expérience m’avait laissé l’entière exploitation, une poignante gravité s’est affichée sur mon visage et j’ai répondu :

- Mais ils sont bien ceux-là !

J’envisageais le territoire de l’apaisement, et deux trois termes destinés à l’y amener, elle : dialogue, ouverture, compromis. Ma mère enfonçait déjà des poings grossiers dans le creux de ses hanches, l’inéluctable invective gonflant comme une bulle de salive sur le purpurin de sa lèvre inférieure, quand mon père d’1 m 90 a déboulé de la cave, bras poilus surchargés de bûches inégales.

J’ai tenu le coup. Mais le climat glacé m’inclina à percevoir significativement la dureté de la chose.

- Fais ce que dit ta mère. Il a dit, refusant par là, et implicitement, de se mouiller.

- Mais ils sont bien ces fringues ! J’ai repris, écartant des bras faussement gourds de mon corps malhabile dans l’optique de montrer ma bonne foi et afin qu’ils puissent observer le normal de mes vêtements qui n’étaient tout de même pas ceux d’un pouilleux, nom de dieu de bordel de merde.

Après tout, j’allais à l’école avec, alors bon. La seconde suivante, j’en collais une nouvelle couche en affichant mon faciès désespéré de crucifié épique. Mon préféré. Celui que j’avais buriné de mes moignons malingres, que j’avais fignolé dans les moindres entournures, visage grimaçant de longues minutes devant la glace de ma chambre.

Je comptais sur les deux trois secondes de flottement qui cisailleraient sournoisement la trop parfaite entente entre mon père et ma mère. « Tiens le coup » j’ai pensé. Les yeux de la mother se sont considérablement durcis, pendant que s’égrenaient les deux trois secondes de flottement en question, justement. Et pourtant, une brèche avait été subtilement ouverte de par l’intervention mollassonne du paternel, sensiblement plus préoccupé à cet instant-là par un possible horizon où se superposeraient des bûches de toutes tailles, que par une éventuelle décision vestimentaire à mon propos. « Qu’est-ce que ça peut bien foutre... » il avait dû penser. Ou un truc dans le genre.

L’intervention si peu convaincue de mon père semblait avoir essaimé un gros doute dans la tête de ma mère. Ses yeux ont sensiblement farfouillé à la recherche d’un point de fuite, quelque part dans l’atmosphère et au-dessus de ma pomme, puis, vivement, ils ont fusillé mon père avant de revenir s’échouer, vides et las, sur mon trognon.

D’un soupir profond elle a signifié sa réprobation, accolant désormais le comportement de mon père au mien, avant de retourner à ses préparatifs et de lâcher définitivement le terrain à l’anarchie la plus complète qui se déployait là, sous ses prunelles malignes. Néanmoins, avant de rejoindre le havre enfumé où la dinde l’attendait, elle m’a planté un de ses regards significatifs et insidieux et elle m’a dit, clôturant par ce biais une parenthèse équivoque :

- On verra ça tout à l’heure.

Depuis, je ne décolle pas de la cheminée. Territoire de ma dernière et courte victoire derrière laquelle je crois désormais pouvoir envisager les possibilités d’un retour en force. Pourtant, l’heure de la sentence est proche. Plus l’imminence de l’arrivée de ces connards d’invités se rapproche, plus j’ai tendance à trouver mon raidissement vain, ridicule, et puéril. Mais NOM DE DIEU, c’est toujours comme ça, je laisse passer un truc et je finis par ne plus exister, par me dissoudre comme un vieux sucre dans l’expression molle du désir des autres. Je me noie dans ma faiblesse, dans un renoncement trop facile.

Cependant, il est à préciser, pour parfaire le tableau filial, que soumission et cruauté mentale sont les deux mamelles pendouillantes et parallèles auxquelles cette famille arachnéïde se nourrit constamment. Alors c’est pas simple.

Cinq minutes avant l’arrivée du branchage dérisoire, j’ai craqué. J’ai foncé dans ma chambre et me suis glissé dans les vêtements neufs. Tout de suite j’ai senti l’ignoble contact de ce gilet qui grattait à mort, me promettant une longue et douloureuse soirée à m’agiter dans tous les sens. Je ne pouvais rien faire. Il en était ainsi. J’étais la victime, le désigné d’office, et quelqu’un, quelque part, avait décidé qu’« il fallait souffrir pour être beau ». En y repensant, je songe que j’aurais adoré trouver sur mon chemin l’auteur de ce dicton foireux qui entretenait la bêtise comme fil principal reliant des générations de familles composées, ou en voie de décomposition. Rien que pour lui coller mon pied droit dans le tibia, rien que pour lui foutre mon poing sur le nez. Juste pour voir les effets de la souffrance sur lui, rien que pour l’entendre supplier un peu.

Comme toujours dans ces moments solennels et pour une raison obscure que j’ignore absolument, on a collé le vieux connard visqueux qui se trouve être mon oncle à côté de moi. Ce moi-même qui s’égorge quasiment sur un des angles de la table. Il est de notoriété publique — car la légende du susnommé a déjà, et de loin, dépassé les frontières de l’univers privé — bref, il est de notoriété publique qu’après s’être enfilé nombre de verres de vin, l’oncle Bernard devient loquace. En règle générale, il s’épanche dans le dithyrambique avant de finir par s’étaler dans le graveleux. Classique. Classique et inévitable.

(à suivre...)